先日、お知らせした1月予定の追加と一部変更します。

野山ウォークは、11月26日金。12月は3日金、11日土、17日金。

1月は5日水から開始、7日金、10日月、祝日早め8時出発、14金、22日土、28日金。

講座は12月8日水、22日水。1月19日水、愛子7時半出発、10分前集合。

※コロナウイルスはワクチン接種をしても5~6ヶ月で抗体が減少するとの情報もあり、変わらずに用心願います。

面白図鑑 No.112 「作並」

11月23日火、祝日の野山は、奥新川駅から奥新川岳を目指したがルート不明で引き返して、時間が残った

ので作並観光案内所と水道記念館を回った。

この「作並観光案内所」は駅の入口内にあって、以前、パンフレット、資料を頂いて来たことがあったので、久し

ぶりに皆さんを案内し訪問した。

この駅は作並温泉から、少し離れているが、外観も観光案内所も綺麗である。

比較する必要も無いかも知れないが、JR駅がある鳴子、飯坂とは違う雰囲気だ。

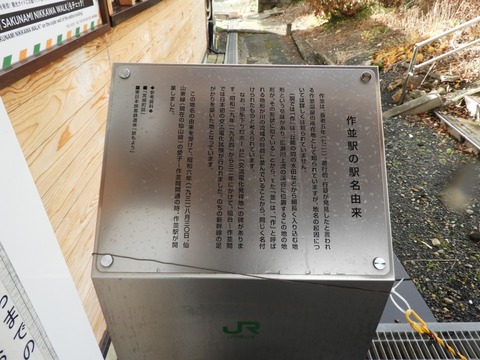

観光案内入口にあった「作並」の名の由来の説明文では、「作」は水田などが細長く入り込む地形で、「並」

は谷間に並んでいる様子とのこと。

作並は熊ケ根を過ぎて、旧西仙台ハイランド駅から西側である。

何度も通過しているが、水田は見られないし、そんな印象は無い。

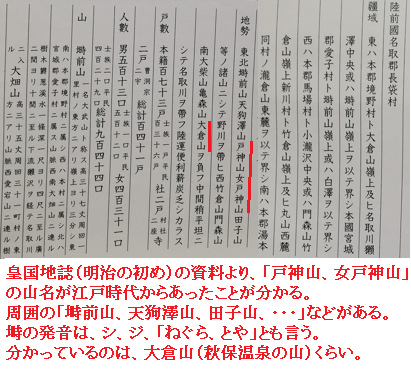

「作並」の地名は古文書にもあり古いので、どこか、そう感じる地形、場所があるのかも知れない。

さらに古道を探して、今後の課題とする。

江戸時代の奥州仙台領遠見記(えんきんき)、宝暦11年(1761年)発行の書に、当時の作並の様子と、まだ

「石で囲んだ温泉」と書かれており、岩松旅館のご先祖様と思われる、岩松長三郎氏の名前も記されている。

1761年は、江戸中期で名奉行、大岡忠相(実在)が活躍した頃。

この文書を書いた人物の名前は分かっていないが、仙台藩の藩境や関所を巡回していた役人と思われ、丁

寧、正確に書き残している。

もう一つ、この仙山線の作並駅は、日本で初めて「電車」の実験が行われた場所である。

長くなるので詳細は書か

鉄道関係者、マニアには「聖地」とも言える所とも言える。

是非、この観光案内所と歴史探索をお勧めしたい。

活動報告